|

�@�s�s�͐�ɂ������h����h�~�� Countermeasure Recommendations for Embankment Breakdowns

��@�@�ܘY

�@�@�@�@�@�@�@ Mine�@�@ Goro ���E�ł́A�n�����g���ɂ��ُ�C�ۂ�l�������ɂ��A�o���̂Ȃ��K�͂̍ЊQ���������Ă���B�䂪���́A�s�s���̋}���Ȕ��W�����Ɛl���W���ɔ�ׂāA�ЊQ�h�~�ɑ���Љ�{�������\���Ƃ͌����Ȃ��B ���ɓs�s�͐��h�́A�^���ɂ�茈���ꍇ�A����Ȕ�Q����������B�����������ʂ�����A�����ɂ��D�悵�ēs�s����h�̌���h�~����Ƃ�K�v������ƍl���A���̑�ɂ��ďq�ׂ�B All around the world, due to the

changes caused by global warming such as abnormal weather and population

increases, disasters of a scale that we have never experienced before are

occurring frequently. Comparing

the rapid development of city areas to the population concentration, I cannot

say that our country has sufficient public funds invested for disaster

prevention. Especially in the

case of a breakdown of the city river embankment due to a flood, enormous

damages will occur. As for the effect on public investment funds, I think the

need for countermeasures for the city river embankment breakdowns has to be

placed as top priority; therefore, I will talk about these countermeasures. |

|

�P�D�͂��߂� �}�s�ȉ͐�A���N�㗤����䕗�A��������W�����J�A�p������n�k�A���ЊQ�v���̑����䂪���́A�l���̂T�O���A���Y�̂V�T�����͂̔×����ɍ݂�A�Љ�{�Ɛl���̓s�s�W���ɂ�蔭�W���Ă����B �Q�O�P�O�N�X���P����NHK�u��s���v�v�ŕ������ꂽ�ʂ�A�s�s�́A�n���X�A�n���S�A�n���������H�A�n�����ԏ�A���n�����A�d�C�����}���ɐi�݁A�^���ɂ���Q���r��ƂȂ�B�ԑg�ł̍L����́A���ԓI�]�T�̂����^�䕗�̏ꍇ�A�������{�ł̓A�����J�u�n���P�[���E�O�X�^�t�v�̗l�ɂ͍s�����A���r���̃��X�N�A����ł̔�Ѓ��X�N���傫���B���ԓI�]�T�̂Ȃ��W�����J�̏ꍇ�A�������H�A�����ɂ��Ԃ̏a�A�^�����A��ҁA�����r���̃��X�N���傫���A�s�\�ł���B�@ �䂪���̓y�؋Z�p�́A�����_���A�֖�C���g���l���A���g���l���A�{�l�ˋ����A�_���A�������H�A�V�����A�������H���A����̏W�����J�ɑ����Ƃ��Ēn���r���E�����r�g���l���̎{�H���Ɩڊo�����i�W�𐋂��Ă����B����ɔ�ׂđ�K�͂ȍ^���ЊQ��h���͂��̓s�s�͐��h�́A�ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł��낤���B�͐���̍����~�̌�������������A�ᐅ�~���ۂ̎����傫���Ȃ�A���X�Œ�h�ɗאڂ����}���V�����i�X�[�p�[��h�j�������邾���łقƂ�Ǖω����Ă��Ȃ��B ���y��ʏȂ́A�͐��h�̒������ʂ��Q�O�O�U�N�x���Łu�����Ǘ������h�̓��A�v�捂���ʂ܂ő�������ƂR�V�����Z������̊댯��������B�v�i�z������A��@����ΏۊO�j�Ɣ��\�����B �z�������ꍇ�A���y�`��̒�h�́A�X�[�p�[��h���ȊO�̂قƂ�ǂ��Z���ԂŌ���B �Q�O�O�T�N�́A�W�����J��䕗�̏㗤�ɂ��S���e�n�Ő��Q�A�y���ЊQ���������������B�A�����J�ł́A�n���P�[���u�J�g���[�i�v�ɂ��ЊQ�Ŏ��҂P�R�O�O�l�ȏ�A�~���E������p����Q�O���~�ƌ����Ă���B�����ł́A�䕗�ɂ��^���Ŗ�U�O�O�l�ȏオ���S���A��S�S�O�O���l����Ђ��Čo�ϓI�������R�O�O�O���~�ƕ���Ă���B�ȏ�܂��āA���{�̒�h�̗��j�A����A����̌����A��i���āj�ɂ��ċL���B �Q�D��h�̗��j ���{�̉͐��h�́A����̈�c�̒���A��N�ȏ�������Č���A�����A����A�����H�z�����J��Ԃ����݂Ɏ����Ă���B ��h�Ɏg�p�����ޗ��́A�H��E�H���E�ޗ��̊m�ہA�����E�k�ЁE���ɑ��镜���A���グ�E�g�����e�ՂƂ̗��R�Ő�N�O�Ɠ����͐���͂��璲�B����y���ł���B�i���݂̉͐�Ǘ��{�ݓ��\���߁F���y�ɂ���h�̍ޗ��́A�����Ƃ��ċߗׂɂ����ē�����y�̒������̍ޗ��Ƃ��ēK���Ȃ��̂�I�肷��B�u����v�{�H����t�߂̂��̂𗘗p���邱�Ƃ��]�܂����B�j �ꏊ�ɂ���ẮA��N�O����Ϗグ��ꂽ��h�̏�Ɍ��݂̒�h������B�̂́A�l�͂Ń��b�R���ɂ��^���A���y���s���A�T�O�N�O�ł��g���b�R�ɂ�鐷�y���s���Ă����B���̕����́A�\���Ȓ��ł߂��Ȃ��ꂽ�Ƃ͌����Ȃ����y�ł���B�ߔN�̐��y�́A�_���v�g���b�N�A�u���h�[�U�[�A�o�b�N�z�E�A�]�����[���[����^�@�B�̕��y�ɂ��A���ł߁A�y�ђ��łߊǗ�������Ă���B�����Ɏg�p�����y���́A�t�߂̎R�y���ōő喧�x�ɋ߂��ܐ����ԂŌ@��A�^���A���y�]�����s���ė����B�������A�ŋ߁A�[���G�~�b�V�����Ō��ݔ����y���i�ꕔ���Ɏア�V���g�𑽂��܂ށj�ƍĐ��Ӑ��������Ē�h�⋭�Ɏg�p���A�ꕔ�s����Ȑ��y���s���Ă���B �z���^���ɑ��Č���X�[�p�[��h�́A���Ǝd�����Ŏw�E���ꂽ�ʂ�A�P�X�W�V�N�Ɏ��Ƃ��n�܂�A�P�X�X�P�N�ɉ͐�@����������@�I�Ɉʒu�Â���ꂽ���v�扄����W�O�Okm�̓��A�Q�O�O�S�N�܂łɖ�S�Vkm������������Ă��炸�A�P�V�N�ԂłU���ł���A����ł͊����܂łɉ��S�N��������B �R�D����̎{�� ���y��ʏȂ́A���J�ЊQ��̊�{���j���A �P) �e�s���@�ւ�����s�����A�n��Ŏ��{���鐅�h�������Ɋւ���{�K�v�ł���B�i�n�U�[�h�}�b�v����t����B���R�̊O�͂́A�{�ݔ\�͂���\������ɂ��邱�Ƃ܂��Ĕ�����K�v������B��h�̌���́A���̃G�l���M�[���傫���A���ʏ㏸���}���ő����̐l���A���Y�������̂ŁA���̂悤�ȋ}���Ɋg�傷��ЊQ���ۂ̑K�v�ł���B�j �Q�j���q����A�������Љ�ł̎�҂̌x�����̐��̊m�����K�v�ł���B �R�j�n��̍ЊQ���̋����̐����Ǝ�ɂȂ��Ă��Ă���̂ŁA�����̐��̍č\�z���K�v�ł���B�i�����̔��߂̒x��A���߂���Ă����Ȃ��Z���������ɏ��A�ЊQ���ɓI�m�ȔF����s�����Ȃ����悤�Ȏd�g�݂��K�v�ł���B�j �S�j�n���S�A�n���X���A�n����Ԃ̐Z���ɑ���h��ƓI�m�Ȕ��U���̐��̍\�z���K�v�ł���B �Ƃ��Ă���B ���݂̌���h�~�Z����H�@�Ƃ��ẮA �P)

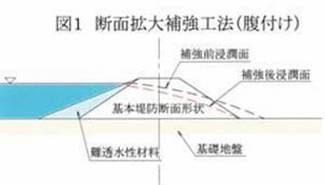

�f�ʊg��H�@�i���t���j�o�}�P�p ��\�@�ʂɂ́A������A�엠�ɂ͓������y���y���āA�Z���o�H�̉�����}��A�������z�y�і@���z���ɂ����A���ׂ���萫�̌����}��B |

|

|

|

|

|

���_ �@�@������y���̔w�ʂ̒n�����ʂ���̓V�[��엠�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ŏ㏸���邱�Ƃ���^�������Z���ʏ㏸�������Ȃ�B �A�@�^����̐��ʒቺ���ɓ�����y���̔w�ʐ������\�@�ʂ���������B �Q)

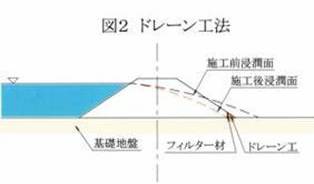

�h���[���H�@�o�}�Q�p �엠�@�K�����̍����ޗ��ɒu�������A�t�B���^�[�ނɂ���̓��̓y���q�̗��o��}�����A��̓��̐Z���ʂ������Ē�̂���f�͂̒ቺ��}������B�h���[���ނ́A����f���x�̑傫���P���Ӑ��g�p���A���ׂ���萫�̌����}��B |

|

|

|

|

|

���_ �@�@��\�@�ʂ��Ր������i�Ր��V�[�g�A������y�����t�����y���j���Ȃ��Ɛ�\����̐Z���o�H���Z���Ȃ�A�h���[���{�H���̃t�B���^�[�ނ̌������i���b�v���̌��ԁA�h���[���ޓ������̑����j�ւ����݂������B���ċt�����ƂȂ�B �R)

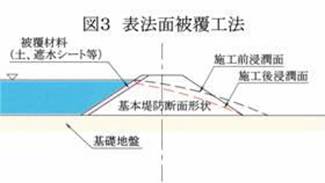

�\�@�ʔ핢�H�@�o�}�R�p �\�@�ʂ������ޗ��i�y���ޗ����͐l�H�ޗ��j�Ŕ핢���邱�ƂŁA�͐쐅�̒�̂ւ̐Z���A�y�ѓV�[����̍~�J�Z����}���A��̂���f�͂̒ቺ��}������B |

|

|

���_ �@�@�핢�w�ʂ̒n�����ʂ���̓V�[��엠�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ŏ㏸���邱�Ƃ���^�������Z���ʏ㏸�������Ȃ�B �A�@�^����̐��ʒቺ���ɔ핢�w�ʐ������\�@�ʂ���������B �B�@��b�n�Ղ������w�̏ꍇ�A�^�����ɒ�̉�����̐Z�������Z���ʂ̏㏸�������Ȃ�B |

|

|

�S)

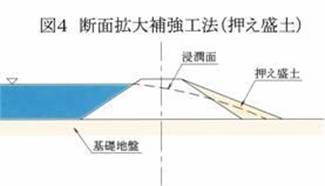

�f�ʊg��H�@�i�������y�j�o�}�S�p �엠�@�ʂɉ������y���s���A�Z���o�H�̉�����}��A�엠�@�K���̊�b�n�Ղ���̐Z�����ɒ�R����B |

|

|

���_ �@�@������y���̔w�ʂ̒n�����ʂ���̓V�[���\�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ŏ㏸���邱�Ƃ���^�������Z���ʏ㏸�������Ȃ�엠�@����㉻���ĕ���B |

|

|

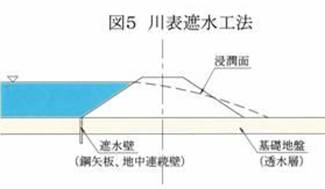

�T�j��\�Ր��H�@�o�}�T�p ��\�@�K�Ɏ~������̎Ր��ǂ�ݒu���A��b�n�Ղւ̐Z�����␅����ጸ����B |

|

|

���_ �@�@��b�n�Ղ̎Ր��ł���A��̂̎Ր��ł͂Ȃ��B |

|

|

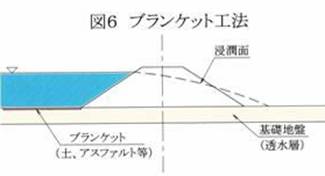

�U�j�u�����P�b�g�H�@�o�}�U�p �����~�������ޗ��Ŕ핢���A�Z���o�H�����������@�K���ӂ̐Z������ጸ����B |

|

|

���_ �@�@��b�n�Ղ������w�̏ꍇ�ɒᐅ�H�ƂȂ����Ă���A�����~�̗����̎Ւf���ł��Ă���b�n�Ղ̐��݂��𗬂�鐅���Ւf�ł��Ȃ��B |

|

|

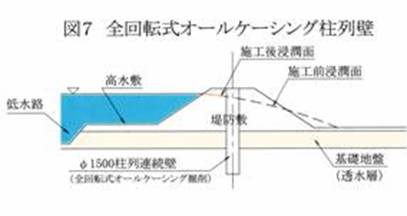

�����s���Ă���B ���݁A�䂪���ł́A��h�⋭�Ƃ��Đ엠�Ɋg���p�n���m�ۂł��Ȃ��ׁA��\�ɕ��t�����y���s���A���y�Ɍ��ݔ����y�ƍĐ��Ӑ����������ח����𑽂���������y���g�p���A�@�ʂɐN�H�h�~�}�b�g�̕~�݂Ƃ��̏�ɐA���A���͐��y�ɓ����������y���g�p���A�@�ʂɎՐ��V�[�g�A���̏�ɃV�[�g�̉������ƐA���p���y�̂���~�ߗp�u���b�N�̕~�݁A���̏�ɕ��y�ƐA�������s���Ă���B�������A�����̒�h�⋭�́A��@�A�Z���ɑ���⋭�ł���B�z���ɑ��ẮA�^���O�̍~�J�ɂ���̂̒n�����ʂ��㏸���A�������ɐZ���ʂ̏㏸�������Ȃ邱�Ƃ���t���ʂƂ��Ȃ�B �S�D��h����̗v�� ��h����́A�P) ��h�̐Z�H�A�Q) �p�C�s���O�A�R)

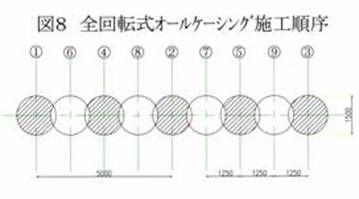

�Z���A�S) �z���A�ȏ�́u�S�̌����Ŕ�������v�ƌ����Ă���B�����������̌����́A�ʁX�ɍ�p������̂ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�O����䕗���h�����Ē��J�������A���̌�ɑ䕗���㗤�����ꍇ�A�Z�����ɂ���̓��̐Z���ʂ��オ��A�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ɂ���̂��O�a��ԂƂȂ�A�엠�@�K����̗N���A�@�ʕ���A�p�C�s���O�A�{�C�����O�ɂ��Z�����n�܂�B�ᐅ�H�ɂȂ��铧���W���̑傫�Ȓ�h��b�n�Ղ���^�������ɔ툳���ꂽ�n����������̕\�y�̔����ӏ��ɕ��o���A�{�C�����O����������B�{�C�����O�ŕ����オ�����y�����z�����i�D�y���܂�d�̍��������œ��G�l���M�[�������Ă���B�j����@����Əu���Ԃɒ�h�����A��h���ɐ�@���H�A�y�ї��x����������B���x�́A��h�������̏�Q�ƂȂ�B ��h�́A�o�N�ƂƂ��ɋ@�\���ቺ����B �P�j��̏�ɍ~�����J�́A�Z�����Ė@�K�Ɍ������Đ��݂����`������B �Q�j���N�̑����̌J��Ԃ��ɂ���̓��A�y�ъ�b�n�Ղɐ��݂����`������B �R�j��h�̐��グ�A��b�n�Ղ̒n�����ʂ̒ቺ�A��ʂɂ��ډׁE�U�����ɂ��A�n�Ւ����������E�i�s���A�n���E�ډח����E��b�n�Ղ̑w���̈Ⴂ�A�\�����Ƃ̋��Ɍ��Ԃ������E�i�s����B �S�j�@�ʂ̐A���́A�^���̐N�H�ɋ����z�玞�̎ł���P�O�N���x�ŐN�H�Ɏア�A���͍��̐[���L�Q�ȎG���ւƑJ�ڂ���B �s�s�͐�̒�h�́A���グ���J��Ԃ��A����n�ƒ�h�V�[�̍��፷���U�`�X���ƂȂ��Ă���B�^���̓��G�l���M�[�ƈʒu�G�l���M�[���l����ƒ�h�̌���́A�_���̌���Ɠ��l�̔j��͂������Ă���B�A�[�X�_���̍\���́A��̂̎Ր��i�R�A�A�Ր��ǁA�y�̒��ł߁j�A��b�n�Ղ̃J�[�e���O���E�g���̎Ր������A�_�����@�ʂ̒���A����u���b�N���ɂ��ی쏈���A�_���\�@�ʂ̐��ʏ㉺�ɑ������h�~��ݍH���{�H����Ă���B �T�D��h�����i���āj �P�j�Z�p�T�v ��̐c�ɃR�A�Ƃ��ĎՐ��A������ǂ�z������B �Q�j�T�v�@ ���݉͐��̒��S����n����Q���ɑΉ��ł���S��]���I�[���P�[�V���O�Ō@�킵�A�@��y�𗘗p�����Ր��Z�����g���Ǒ̂�Ő݂��āA�������̍����n���A������ǂ����A���ɂ�����̂�����B �R�j���e�o�}�V�A�}�W�p �@�@�S��]���I�[���P�[�V���O��1500���g�p����B �A�@���lj~�`�P�������b�v�����邱�ƂŘA���ǂ�z������B �B�@���Ǒ̂́A�������Ɋ�b�n�Ղ���p�C�s���O�̔������Ȃ������Ƃ���B �C�@���Ǒ̂́A���x���Q�`�T�m�^mm2���x�ɃR���g���[�����A�n�������Ŋg�U���Ȃ��u���[�W���O�O�ɋ߂��z���Ƃ���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�S�j���� �@�@�S��]���I�[���P�[�V���O�́A�n����Q���i�ʐA�]�A�̐A���j�ɑΉ��ł��A�A�������n���ǂ��z���ł���B �A�@�@��y�����Ǒ̂Ɏg�p���邱�ƂŎc�y�̔�����}���邱�Ƃ��ł���B �B�@���Ǒ̂̋��x���Q�`�TN�^mm2���x�ɃR���g���[�����邱�Ƃɂ��A�{�H�̔\���A��Ɛ������߁A�⋭�A��C�A�p���������\�ɂ���B �C�@�Ր����������B�@�i���Ǒ̂́A�s�����܂�Y�����A�I�[���P�[�V���O�ɂ��A�ʼn�����O�̒n�������ɂ����Ǎނ̊g�U��h�~�ł���B�j �D�@�����ł��ψ�Ȓn���ǂ�z���ł���B�@�i�@��y�A�Z�����g�A�Y���܁A���̔z�����Ǘ����ău���[�W���O���O�ɋ߂����Ǒ̂����A�g���~�[�ǂɂ��Ő݂���B�������˝��a���ǁA���a���A�I�[�K���ɂ��n���A���ǂ́A���Ǎނ̊g�U�A�푖�A�ʐE�]�E�̐E���ؓ��n����Q���A�@��ǖʕ��ɂ��i�����s�ϓ��ƂȂ�B�j�@ �E�@���͒n�Ղ��ɂ߂Ȃ��B�@�i���Ǒ̂�Ő݂��Ȃ���P�[�V���O�������Ƃ�����͒n�Ղƈ�̂ƂȂ�A�ɂ܂Ȃ��B�j �F�@����̒�̓V�[�ō�Ƃ��ł���B�@�i�S��]���̋@�B�����́A�R�`�S���ƒႭ�A�@�B����3.55�`4.3m�ł���B�j�@ �G�@�X�[�p�[��h�ɔ�ׂčH��������B�@�i�X�[�p�[��h�̍H����́A�Q�O�O�S�N�܂łɊ������������S�Vkm�ő��z�S��X�S���~�A�P�疜�~�^���|�����Ă���B����́A�Q�`�R�疜�~�^���|������̂ƍl�����Ă���B�S��]���I�[���P�[�V���O�ɂ��A������ǂ̍H����́A�P�T�O���~�^���ȉ��ł���B�j �T�j���� �@�@��h�p�n�̊g������������Ȃ��B�i�Ր��ɂ��Z���ʂ��オ��Ȃ��̂ŐZ�����ɂ��@�K�����h���A�@�K�i�ǂ̒z���E���グ�◠�@�ʂ��}���z�ɂł��A��̂̐��グ���\�ł���B�j �A�@�������̐Z���A�y�щz���ɂ���h����ɒ�R�ł���B �Z�@�A������ǂɂ́A���x�Ǝ�����������A�ݗ��̒�h�̌���̂悤�ɒ�̕����������Đ�@���H�A���x�ƂȂ�Ȃ��B �Z�@��̂̎Ր��ɂ��A���݂����ǂ��A�^�������ɔ툳���ꂽ�Z�����Ɖz�����̍����ɂ���ĒZ���ԂɌ���̂�h�����Ƃ��ł���B �Z�@��b�n�Ղ̎Ր��ɂ��A�����w����^�������ɔ툳���ꂽ�n�������Ɖz�����̍����ɂ��Z���ԂɌ���̂�h�����Ƃ��ł���B �B�@����ŘA���Ɏ{�H���\�ŃX�[�p�[��h�̂悤�ɖ��{�H���̌���ɑ����_������Ȃ��B �C�@���O�������قƂ�ǂ���Ȃ��B�i�S��]���I�[���P�[�V���O�́A�n����Q���ɋ����A���A�]�A�ʐɉe������Ȃ��j �U�j�l�@ ��h�́A���J�ɂ�茈����̂��Ƃ����l������ʓI�ł���B��̂ɐc�����茈�Ă���̂̍�����1/2���c���Ă���A�y���E�w�h���̒���n�ւ̗��������Ȃ��Ȃ�A�^����ɒZ���ԂŒ�����ʂ������邱�Ƃ��\�ŁA�Z���Ԃł̒�h�������\�ƂȂ�B�A�����J�̃n���P�[���ɂ��ЊQ�̂悤�ɐ����A���\���A�Ƃ���������ƉƉ��͎g���Ȃ��Ȃ�B �u�a�̌������������B�v�i�킸���Ȗ��f��s���ӂ��厖���������Ƃ�����B�j�̂��Ƃ��̗l�ɓs�s�͐�̒�h�́A�z���̗������Â��A�����̒����A�������\�����ł���B���̈ꕔ�Ɍ��ׂ������Ă����A��Q���g�傷��B���Ɏア�y����h�̌��ׂ́A��ɕω����A�����璲�����s���Ă��T���o������̂ł͂Ȃ��B�Ǘ����ꂽ���x�̂���A�������\�����i�Ր��ǁj��z������K�v������B �U�D������ �ߋE�̑�a��ł́A�Q�O�O�V�N�V���P�V���~�J�O���̉e���ŏW�����J���������A�v�捂���ʂ��Ă���B���J���Z���Ԃł��������Ƃ����Q�͂قƂ�ǔ������Ȃ��������A���̑����Ŋm���ɒ�h�Ɋɂ݂��������Ă���B�s�s�͐��h�̌���͊ԋ߂ɂ���B ���́A�@�B������Ă��Ȃ�����̉͐�@�����i�P�X�U�S�N�j�́u��̍ޗ��͓y���v�����������h�����̋������l���Ă��Ȃ��B�Z�p��Ă͖�O�����ł���B�͐�w�̐搶�����ł������Ȃ��u�X�[�p�[��h���̍�����Ⴍ����v�u�z���⋭��h��݂���v�u�V���n��݂���v�����咣���Ă���B �s�s��h����̌��Ђւ̋ߓ��́A�i�������H�@�Œ�h���������邱�Ƃ��u�͐�@�̖��Ӗ��ȕ��͂���{�̕��͂̂悤�ɕ\�����Č����E�Ȃ����ӓI�s�s�g�̍��ł͂Ȃ��v�Љ�ɑi������@�����Ȃ��B |

|

|

���Q�l������ �P�j���y��ʏȉ͐�ǃz�[���y�[�W

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()