����̎{��

|

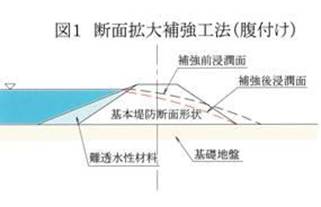

�P�D���y��ʏȂ́A����̍��J�ЊQ��̊�{���j�Ƃ��āA �P�j �@�e�s���@�ւ�����s�����A�n��Ŏ��{���鐅�h�������Ɋւ���{�K�v�ł���B�i�n�U�[�h�}�b�v����t����B���R�̊O�͂́A�{�ݔ\�͂���\������ɂ��邱�Ƃ܂��Ĕ�����K�v������B��h�̌���́A���̃G�l���M�[���傫���A���ʏ㏸���}���ő����̐l���A���Y�������̂ŁA���̂悤�ȋ}���Ɋg�傷��ЊQ���ۂ̑K�v�ł���B�j �Q) �@���q����A�������Љ�ł̎�҂̌x�����̐��̊m�����K�v�ł���B �R) �@�n��̍ЊQ���̋����̐����Ǝ�ɂȂ��Ă��Ă���̂ŁA�����̐��̍č\�z���K�v�ł���B�i�����̔��߂̒x��A���߂���Ă����Ȃ��Z���������ɏ��A�ЊQ���ɓI�m�ȔF����s�����Ȃ����悤�Ȏd�g�݂��K�v�ł���B�j �S)�@ �n���S�A�n���X���A�n����Ԃ̐Z���ɑ���h��ƓI�m�Ȕ��U���̐��̍\�z���K�v�ł���B �Ƃ��Ă��܂��B �Q�D���݂̌���h�~�Z����H�@�Ƃ��ẮA �P) �@�f�ʊg��H�@�i���t���j�o�}�P�p ��\�@�ʂɓ�����y���y���āA�Z���o�H�̉�����}��A�������z�y�і@���z���ɂ����A���ׂ���萫�̌����}��B

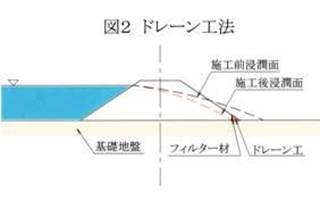

���_ �@�@������y���̔w�ʂ̒n�����ʂ���̓V�[��엠�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ŏ㏸���邱�Ƃ���^�������Z���ʏ㏸�������Ȃ�B �A�@�^����̐��ʒቺ���ɓ�����y���̔w�ʐ������\�@�ʂ���������B �B�@�͐ς��������č^�������\�͂��ቺ����B �Q)�@ �h���[���H�@�@�o�}�Q�p �엠�@�K�����̍����ޗ��ɒu�������A�t�B���^�[�ނɂ���̓��̓y���q�̗��o��}�����A��̓��̐Z���ʂ�ቺ�����Ē�̂���f�͒ቺ��}������B�h���[���ނ́A����f���x�̑傫���P���Ӑ��g�p���A���ׂ���萫�����シ��B

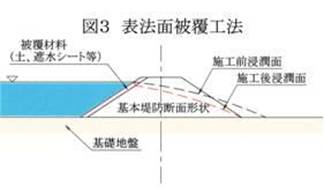

���_ �@�@��\�@�ʂ��Ր������i�Ր��V�[�g�A������y�����t�����y���j���Ȃ��Ɛ�\����̐Z���o�H���Z���Ȃ�A�h���[���{�H���̃t�B���^�[�ނ̌������i���b�v���̌��ԁA�h���[���ޓ������̑����j�ւ����݂������B���ċt�����ƂȂ�B �R)�@ �\�@�ʔ핢�H�@�@�o�}�R�p ��\�@�ʂ������ޗ��i�y���ޗ����͐l�H�ޗ��j�Ŕ핢���邱�ƂŁA�͐쐅�̒�̂ւ̐Z���A�y�ѓV�[����̍~�J�Z����}���A��̂���f�͂̒ቺ��}������B

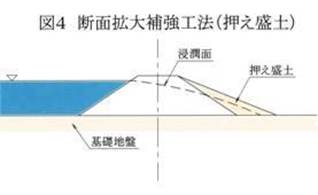

���_ �@�@�핢�w�ʂ̒n�����ʂ���̓V�[��엠�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ŏ㏸���邱�Ƃ���^�������Z���ʏ㏸�������Ȃ�B �A�@�^����̐��ʒቺ���ɔ핢�w�ʐ������\�@�ʂ���������B �B�@��b�n�Ղ������w�̏ꍇ�A�^�����ɒ�̉�����̐Z�������Z���ʂ̏㏸�������Ȃ�B �S)�@ �f�ʊg��H�@�i�������y�j�o�}�S�p �엠�@�ʂɉ������y���s���A�Z���o�H�̉�����}��A�엠�@�K���̊�b�n�Ղ���̐Z�����ɒ�R����B

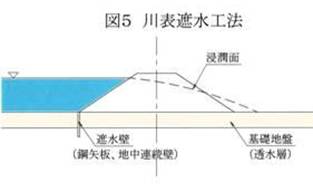

���_ �@�@������y���̔w�ʂ̒n�����ʂ���̓V�[���\�@�ʂ���̍~�J�̐Z���ŏ㏸���邱�Ƃ���^�������Z���ʏ㏸�������Ȃ�엠�@����㉻���ĕ���B �T�j�@��\�Ր��H�@�@�o�}�T�p ��\�@�K�Ɏ~���|����̎Ր��ǂ�ݒu���A��b�n�Ղւ̐Z�����␅����ጸ����B�i�|��̎g�p�́A�{�H���̕ό`�E�ޮ��Ă̊O��A�W�F�b�g���p�̏ꍇ�̐��݂��A�K�тŌ��ʂ����Ȃ��ƌ����_�����邪�A�������Ȃ��{�H�Z�p�Ɩ��[�Ő����ړ����Ă��y�̈ړ��i���݂��̔��B�j���Ȃ���Ώ\���Ɍ��ʂ����҂ł���B�j

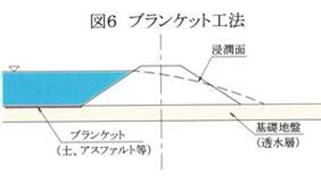

���_ �@�@��b�n�Ղ̎Ր��ł���A��̂̎Ր��ł͂Ȃ��B �U�j�@�u�����P�b�g�H�@�@�o�}�U�p �����~�������ޗ��Ŕ핢���A�Z���o�H�����������@�K���ӂ̐Z������ጸ����B

���_ �@�@��b�n�Ղ������w�̏ꍇ�ɒᐅ�H�ƂȂ����Ă���A�����~�̗����̎Ւf���ł��Ă���b�n�Ղ̐��݂��𗬂�鐅���Ւf�ł��Ȃ��B |

|

���݁A�䂪���ł́A��h�⋭�Ƃ��Đ엠�Ɋg���p�n���m�ۂł��Ȃ��ׁA��\�ɕ��t�����y���s���A���y�Ɍ��ݔ����y�ƍĐ��Ӑ��������čח����𑽂���������y���g�p���A�@�ʂɐN�H�h�~�}�b�g�̕~�݂Ƃ��̏�ɐA���A���͐��y�ɓ����������y���g�p���A�@�ʂɎՐ��V�[�g�A���̏�ɃV�[�g�̉������ƐA���p���y�̂���~�ߗp�u���b�N�̕~�݁A���̏�ɕ��y�ƐA�������s���Ă��܂��B�������A�����̒�h�⋭�́A��@�A�Z���ɑ���⋭�ł��B�z���ɑ��ẮA�~�J�ɂ���̂̒n�����ʂ��㏸���A�������ɐZ���ʂ̏㏸�������Ȃ邱�Ƃ���t���ʂƂ��Ȃ�܂��B �^���ɂ���h����̖h�~�́A�l�Ԃ̎��R�̗͂ɑ��钧��ł��B�s�s���̉͐�~���́A�r�I�g�[�v���ƌ����ĕ��u�����A�\���ɊǗ����ꂽ���A�\�����A�A���ł���ׂ��ł��B �s�s�͐�̒ᐅ�H�ł́A���ۂ̎�����؉������܂ܕ��u����Ă��܂��B�傫�Ȏ��́A�^�����������������A���ʂ��㏸�����A�������֍s������댯��������܂��B���ۂ̎��̑�������@����ė������Ƌ��r�⋴���A���ؓ��Ɉ����|����A�֍s�̌����ƂȂ�܂��B �^�����̏\���Z���`��Ⴍ����_��������ɒႢ�����������A���r�X�p���̒Z�����̂́A�ً}�ɒ������ׂ��ł��B�͕����L���A�ᐅ�ʂƍ����~���̍����傫���ꏊ�́A�͓������ɂ��^�����ʂ̒ጸ��}��ׂɍ����~��艺���A�v�捂���ʂƍ����~���Ƃ̍����傫���Ȃ��Đ�@�̊댯������������~���Q�i�ɂ��ĉ͐�X�f�ʉ����ׂ��ł��B ����ł́A�_��������ɐ��ۂ̑�̔��́E�Ǘ��A����勴�̉����A�ؒÐ�E�F����E�j�썇�����A�L�a�����A���t����q��S���t����ᐅ�ʂƍ����~���̍����T�`�V������ꏊ���艺����D�悷�ׂ����ƍl���܂��B |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@![]()